Durante siglos, nuestros antepasados miraban al cielo y se preguntaban: ¿dónde estamos? ¿Cuál es nuestra posición en el cosmos? Después de muchos años de observaciones e investigaciones minuciosas pasaron de tener una visión centrada en la Tierra, rodeada de estrellas fijas y planetas (“estrellas errantes”), a tener una comprensión mucho más vasta y compleja del universo.

Gracias a más de 400 años de observaciones telescópicas, y con el auge de la astronomía moderna durante el siglo XX, hoy sabemos que nuestro planeta no está en el centro del universo, sin ocupar una posición privilegiada. Realmente nos encontramos en los márgenes de una galaxia espiral, una entre miles de millones de galaxias que forman una estructura cósmica enorme y en expansión.

Este conocimiento se ha construido también gracias a varios avances tecnológicos que permiten medir distancias astronómicas con una precisión como nunca antes se había logrado. Por ejemplo, los astrónomos pueden determinar la distancia entre la Tierra y otros cuerpos del sistema solar con un margen de error de un kilómetro usando señales de radar que rebotan en sus superficies.

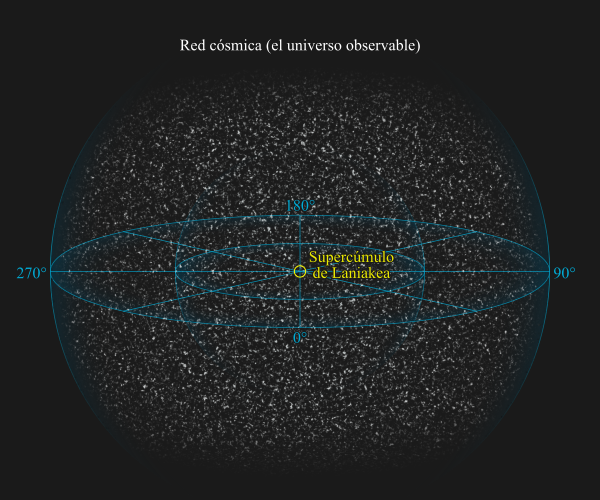

A escalas todavía más grandes, la ubicación de la Tierra se describe en relación con estructuras cósmicas como el Supercúmulo de Virgo, el Supercúmulo de Laniakea y los filamentos galácticos que dan forma a la conocida red cósmica, el nombre dado por los astrónomos a toda la estructura del universo.

¿Dónde estamos?

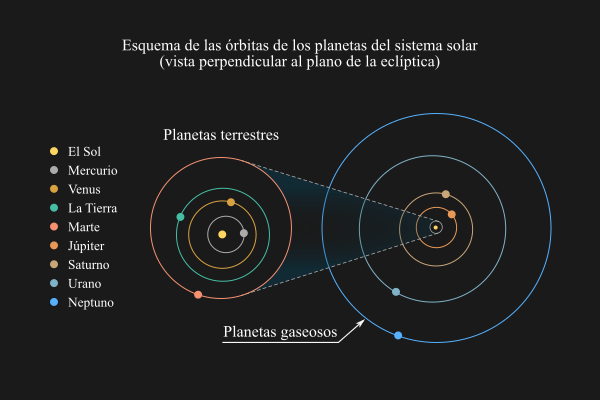

Nuestra ubicación en el universo comienza, lógicamente, en la Tierra, un planeta rocoso que orbita alrededor de una estrella enana de la secuencia principal a la que llamamos Sol. El sistema planetario al que pertenece la Tierra es el sistema solar, compuesto por ocho planetas, cinco planetas enanos, varios satélites, asteroides y cometas, todos ellos bajo la influencia gravitatoria del Sol.

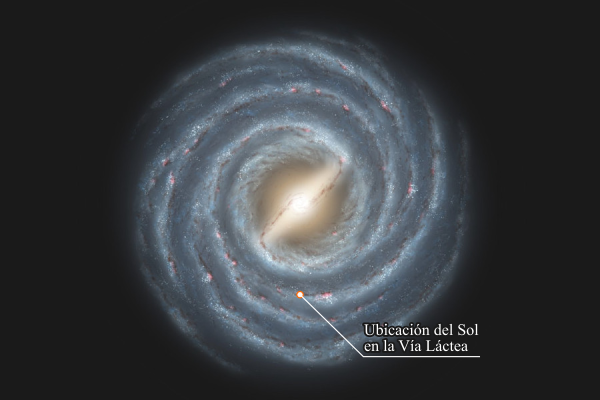

El sistema solar se encuentra inmerso en el brazo de Orión, también conocido como el «brazo Local», una de las estructuras espirales de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Este brazo recibe su nombre por su orientación hacia la constelación de Orión y se encuentra a unos 25000 años luz del núcleo galáctico. El diámetro de nuestra galaxia mide unos 105000 años luz, aproximadamente.

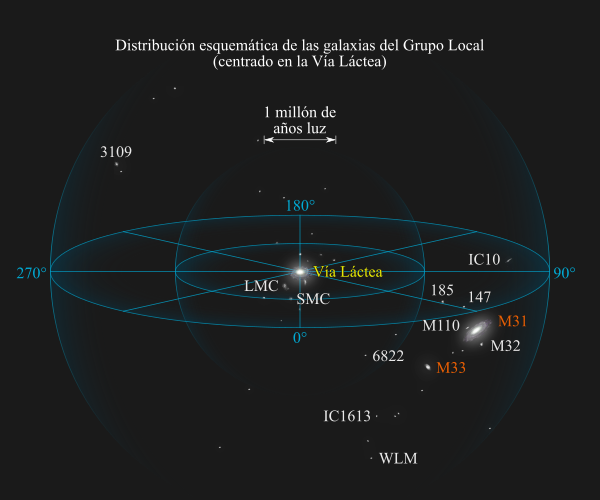

La Vía Láctea forma parte del Grupo Local, un conjunto de galaxias unidas por gravedad, entre las que destacan la galaxia de Andrómeda (M31, NGC 224), la del Triángulo (M33, NGC 598) y otras 46 galaxias enanas.

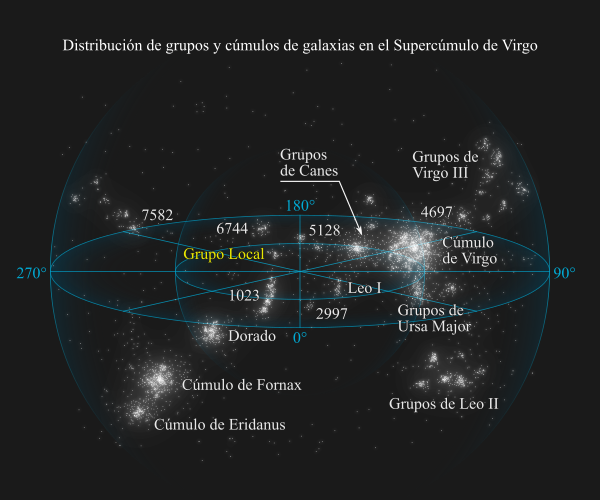

El Grupo Local se integra en el Supercúmulo de Virgo, una vasta estructura compuesta por un centenar de cúmulos y grupos galácticos, entre ellos el cúmulo de Virgo, M81 (NGC 3031), M101 (NGC 5457) o NGC 6744.

El Supercúmulo de Virgo no está aislado en el universo, sino que forma parte de una estructura mucho más grande conocida como el Supercúmulo de Laniakea, que contiene unas 100000 galaxias distribuidas a lo largo de unos 520 millones de años luz. Laniakea proviene del hawaiano y significa «cielos inconmensurables».

Sin embargo, el Supercúmulo de Laniakea es solo uno de los millones de filamentos que conforman la red cósmica, una gigantesca telaraña de materia en la que los supercúmulos de galaxias se agrupan en hilos, separados entre sí por vastos vacíos. Esta red es la estructura a gran escala del universo.

Midiendo distancias planetarias

Para determinar con precisión nuestra posición dentro del sistema solar, los astrónomos emplean técnicas muy precisas como el radar. Este método consiste en enviar señales de radio hacia cualquier cuerpo, como un planeta o un asteroide, y luego miden el tiempo que tarda el eco en regresar.

Como la velocidad de las ondas electromagnéticas es constante, esta medición permite calcular con gran exactitud la distancia a distintos objetos del sistema solar. De hecho, el margen de error es inferior a un kilómetro, lo que resulta esencial para comprender con detalle nuestro lugar en el cosmos.

La unidad astronómica

Se ha calculado que la distancia media entre la Tierra y el Sol es de 149598261 km. Esta cifra se ha adoptado como unidad de medida de distancias y se conoce como unidad astronómica, abreviada «au». Con ella, los astrónomos expresan las distancias entre los objetos del sistema solar. Por ejemplo, Mercurio se encuentra a una distancia media respecto al Sol de 0,387 au.

Midiendo distancias estelares

Las estrellas que vemos a simple vista en el cielo nocturno pertenecen a nuestra galaxia, la Vía Láctea. Para medir la distancia a las más cercanas, se utiliza el método del paralaje estelar. Este método se basa en observar una estrella dos veces a lo largo del año, con un intervalo de seis meses.

Durante este período, la Tierra recorre la mitad de su órbita alrededor del Sol, lo que permite observar la misma estrella desde dos ángulos diferentes. Al comparar estas observaciones, se detecta un pequeño desplazamiento aparente de la estrella con respecto al fondo de estrellas más lejanas. Midiendo ese ángulo, y conociendo el radio de la órbita terrestre, se puede calcular la distancia.

El año luz

Más allá del sistema solar, las distancias entre los astros son tan grandes que las unidades convencionales, como el km o la unidad astronómica, son poco prácticas. Por ello, se utiliza el año luz, una unidad que representa la distancia que recorre la luz en un año: unos 9,46 billones de kilómetros. Sabemos esta distancia porque la luz viaja a una velocidad constante, de unos 299792,458 km/s.

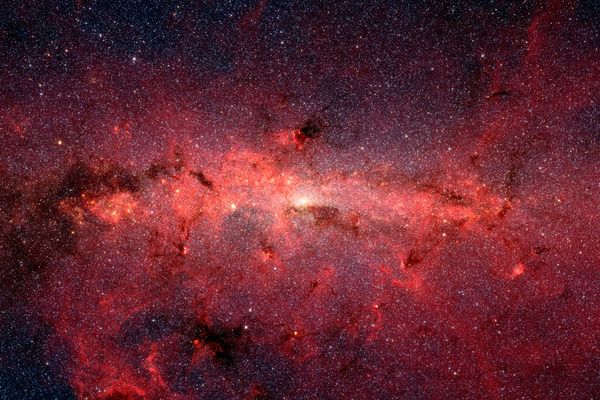

El centro de la Vía Láctea

Desde la Tierra no se puede observar directamente el centro de la Vía Láctea con los telescopios ópticos. Esto es debido a la enorme cantidad de gases y polvo interestelar que se interponen, bloqueando la luz visible en esa dirección. Solo pueden identificarlo los radiotelescopios y los telescopios de infrarrojos.

Gracias a observaciones realizadas con este tipo de telescopios se ha podido determinar la ubicación del centro galáctico y medir su distancia, que se estima en 25000 años luz. Allí se encuentra un agujero negro supermasivo conocido como Sagitario A*, que constituye el núcleo galáctico.

Midiendo las galaxias cercanas

Más allá del Grupo Local, al que pertenece la Vía Láctea, se extienden cúmulos de galaxias cada vez más distantes. Para medir sus distancias, los astrónomos deben utilizar diferentes métodos, dependiendo de lo lejos que se encuentren.

En el caso de las galaxias relativamente cercanas, resulta clave el estudio de ciertos tipos de estrellas, como las «cefeidas variables», cuya luminosidad se puede determinar con precisión. Con telescopios terrestres, este método es eficaz hasta unos 20 millones de años luz, pero con telescopios espaciales como el Hubble, puede extenderse incluso más allá de los 100 millones de años luz.

Dentro de nuestra galaxia, se ha medido la distancia a varias cefeidas con el método del paralaje. Esto ha permitido calibrar su luminosidad real y confirmar una relación directa entre su luminosidad y el período de sus pulsaciones: la llamada «ley período-luminosidad». Una vez calibrada, esta relación permite calcular la distancia a cefeidas situadas en galaxias cercanas.

Midiendo las galaxias lejanas

Sin embargo, para calcular distancias mayores se utiliza un fenómeno conocido como el corrimiento al rojo. Cuanto más lejos se encuentra una galaxia, más se estira la luz que emite debido a la expansión del universo.

Esto provoca un corrimiento hacia longitudes de onda más largas. Este efecto permite no solo estimar su distancia, sino también observar cómo era esa galaxia en el pasado, cuando la luz que ahora nos alcanza comenzó su viaje.

Por ejemplo, el cúmulo de Virgo, aunque se encuentra a unos 50 millones de años luz, es uno de los más cercanos. En cambio, el cúmulo de la Hidra es mucho más lejano, cuya luz ha tardado más de 1500 millones de años en llegar a la Tierra, por tanto, podemos ver tal como era hace 1500 millones de años.

Corrimiento al rojo

Las ondas luminosas y las sonoras tienen una analogía interesante: ambas pueden cambiar su longitud de onda cuando la fuente que las emite está en movimiento respecto al observador. Este fenómeno se conoce como «efecto Doppler».

Un ejemplo cotidiano que seguramente ya hemos experimentado es el sonido de una sirena de ambulancia: al acercarse, parece más agudo (las ondas sonoras se comprimen), y al alejarse, suena más grave (las ondas se estiran).

Lo mismo sucede con la luz. Cuando una estrella o galaxia se aleja de nosotros, las ondas luminosas que emite se alargan, desplazándose hacia el extremo rojo del espectro visible. A este fenómeno se le llama corrimiento al rojo, y es una herramienta fundamental en astronomía para medir la velocidad a la que las galaxias se alejan y, por tanto, su distancia.

Hasta donde alcanza la luz

Avanzando hacia los confines del cosmos, observamos galaxias que se alejan de nosotros a velocidades cercanas a la de la luz (299792,458 km/s) debido a la expansión del universo. La luz que nos llega de estas galaxias ha viajado durante casi toda la edad del universo, marcando el límite de lo observable.

Este límite se encuentra a unos 46500 millones de años luz de la Tierra. Pero no vemos estas galaxias en su estado actual, sino tal como eran hace 13800 millones de años, poco después del Big Bang. Este horizonte no es un “borde” físico, sino un límite impuesto por la velocidad de la luz y la edad del universo.